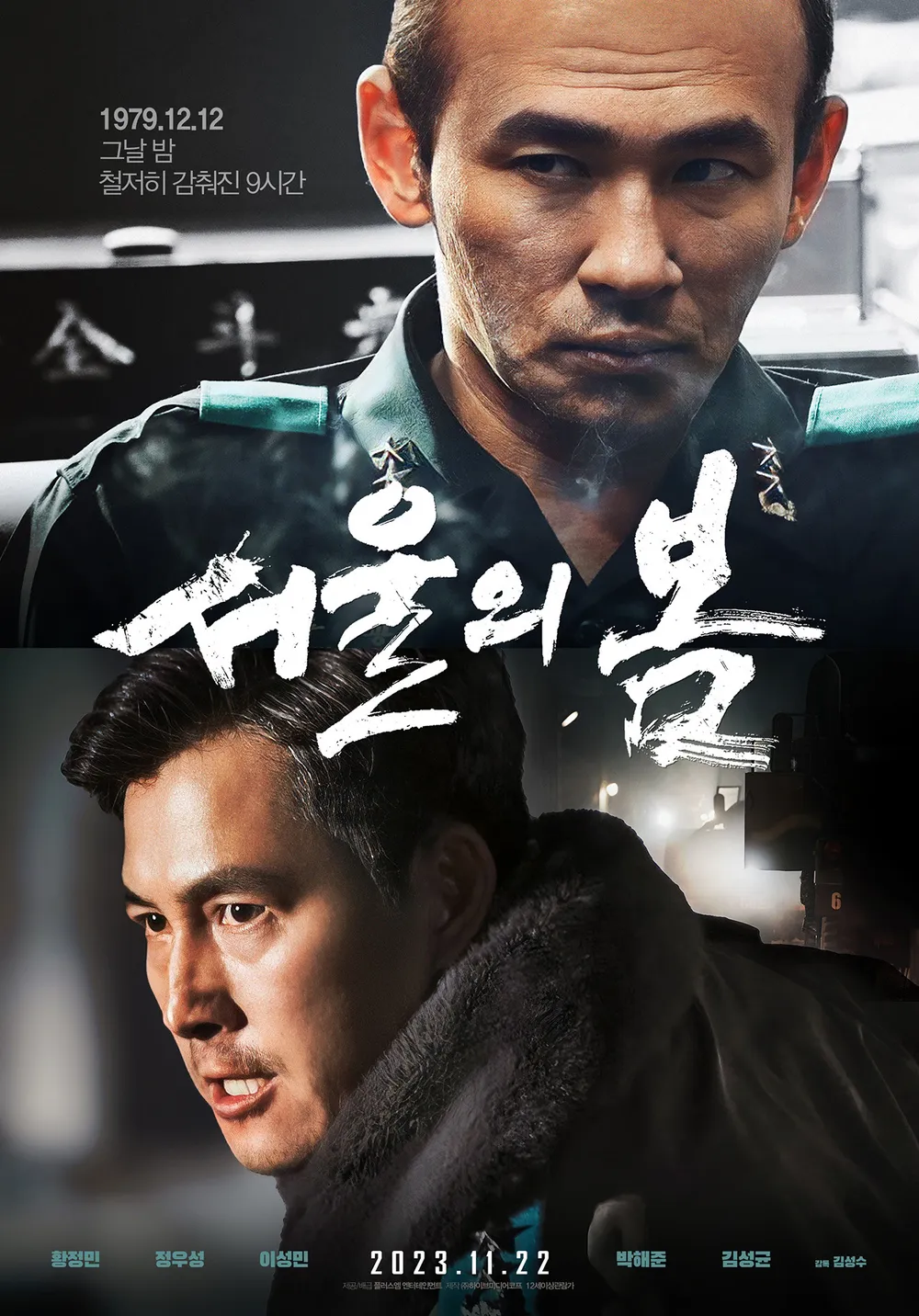

영화 <서울의 봄>은 1979년 12월 12일 대한민국에서 실제 일어난 군사반란 ‘12·12 군사반란’을 바탕으로 한 정치 스릴러다. 정우성, 황정민, 이성민 등 최고의 배우들이 모여 실화를 극적인 긴장감으로 풀어낸 이 작품은 관객들에게 묵직한 감동과 경각심을 동시에 전한다. 이 글에서는 영화의 줄거리와 주요 등장인물, 느낀점, 평론과 평점을 중심으로 상세히 정리한다.

줄거리 요약

영화 <서울의 봄>은 1979년 12월 12일, 박정희 대통령의 사망 이후 벌어진 군사반란을 중심으로 한다. 당시 국군보안사령관 전두광(황정민)은 서울의 군사 주도권을 확보하기 위해 쿠데타를 일으킨다. 그는 기존 지휘 체계를 무시하고 수도권의 주요 부대들을 장악하며 정권을 탈취하려는 계획을 실행에 옮긴다. 이에 맞서는 인물은 수도경비사령관 이태신(정우성)이다. 그는 실질적으로 육군 내 주요 부대들을 관할하고 있으며, 전두광의 움직임에 강한 의문을 품는다. 이태신은 군 내 합법성과 질서를 지키기 위해 끝까지 저항하려 하지만, 이미 서울의 상황은 전두광 측에 의해 빠르게 장악되고 있었다. 시간이 갈수록 서울 시내는 긴장감이 극에 달한다. 군 내부의 충성, 명령, 양심이 충돌하며 ‘내전’에 가까운 혼란이 벌어지고, 이태신은 자신의 신념과 책임 사이에서 갈등하게 된다. 영화는 실화에 기반하되, 허구의 인물과 드라마적 연출을 통해 역사적 진실과 인간의 선택을 치열하게 담아낸다.

등장인물 분석 및 배우 연기력

전두광(황정민)은 실존 인물 ‘전두환’을 모티브로 한 캐릭터로, 권력에 대한 집착과 냉정함을 상징한다. 황정민은 특유의 무게감 있는 연기로 이 인물의 잔혹함과 이중적인 면모를 동시에 보여준다. 대중에게 익숙한 배우임에도 완전히 캐릭터에 녹아들어, 보는 이로 하여금 현실감을 느끼게 한다. 이태신(정우성)은 영화의 도덕적 중심이다. 그는 상명하복의 군대 조직 속에서도 합법성과 원칙을 지키려는 이상적인 인물로 등장하며, 정우성은 절제된 감정 연기로 이 인물의 인간성과 고뇌를 깊이 있게 표현했다. 그의 눈빛과 목소리 톤만으로도 극의 긴장감이 유지된다. 이성민이 맡은 노태기는 정치적으로 양면성을 지닌 인물로, 상황에 따라 미묘한 입장 변화를 보이며 스토리의 긴장감을 높인다. 이 외에도 박해준, 김성균, 정승길 등 조연진 모두 실제 역사 속 군 인물들의 분위기와 긴박함을 사실적으로 재현했다. 전체적으로 캐릭터의 깊이와 연기력은 이 영화를 단순한 재현물이 아니라, 인간 내면의 갈등과 욕망을 다룬 드라마로 완성시켰다.

느낀점, 평론, 관객 반응 및 평점

<서울의 봄>은 정치영화, 실화영화, 역사극이라는 장르를 넘나들며 사회적 메시지를 던지는 작품이다. 단순히 ‘과거의 사건’을 나열하는 것이 아니라, “만약 그때 그들이 침묵하지 않았다면?”이라는 질문을 던지며 관객 스스로에게 당시를 체험하게 한다. 감독 김성수는 영화 <아수라>로 보여준 날카로운 통찰력을 이번 작품에서도 유감없이 발휘했다. 특히 교차 편집과 밀도 있는 사운드, 긴장감 있는 클로즈업 쇼트는 내러티브의 몰입도를 극대화시킨다. 일부 관객들은 “보고 나서 숨이 턱 막혔다”, “역사를 이렇게 생생하게 다룰 수 있다니”라는 평가를 남기기도 했다. 실제 군사적 용어와 지휘 체계, 무기 사용법 등도 고증에 충실하여, 군인 출신 관객에게도 신뢰를 받았다. 동시에 전투 장면이 과하게 자극적이지 않아서, 정치에 익숙지 않은 관객도 어렵지 않게 이해할 수 있었다. 관객 평점은 네이버 9.21점, 왓챠 4.3점, IMDb 7.4점 수준으로 매우 우호적인 평가를 받고 있다. 많은 이들이 이 작품을 두고 “2023년 한국 영화 중 가장 의미 있는 영화”로 꼽고 있다.

<서울의 봄>은 단순한 역사 재현을 넘어, 인간의 선택과 책임, 그리고 권력에 대한 질문을 던지는 수작이다. 뜨거운 현실감과 뛰어난 연기력, 그리고 묵직한 메시지가 조화를 이루며, 단 한 순간도 눈을 뗄 수 없는 몰입감을 제공한다. 한국 현대사에 대한 이해와 성찰이 필요한 지금, 반드시 봐야 할 영화 중 하나다.